“Eu escolhi ser padre, porque desde criança eu achava as roupas e os ornamentos luxuosos, o cheiro do incenso me causava grande êxtase. Quando me tornei sacerdote, no entanto, percebi que nada tinha de luxuoso e que meus desejos sexuais se tornavam cada vez mais intensos. Nunca procurei me relacionar com quaisquer crianças que frequentavam a minha paróquia (…). Quando eu estava faminto por sexo, eu ia até o centro da cidade disfarçado e escolhia aquele adolescente mais jovem que faz qualquer coisa em troca de uma pedra de crack…”

(Anônimo)

Excerto – A Hipocrisia Predatória

A sonoridade do discurso acima é marcada pela tensão entre o sagrado e o conspurco, o espiritual e o carnal. O texto começa com uma sonoridade suave e quase reverente, evocando imagens de luxo e espiritualidade. Palavras como “luxuosos”, “ornamentos” e “incenso” possuem sons fluidos e melodiosos, com vogais abertas e consoantes suaves, que transmitem uma sensação de elevação e devoção. O uso de “êxtase” reforça essa atmosfera, com seu som expansivo e quase místico.

No entanto, a sonoridade muda drasticamente a partir do momento em que o narrador revela a sua desilusão e os seus desejos sexuais. A frase “nada tinha de luxuoso” introduz uma ruptura sonora, com sons mais curtos e secos, que contrastam com a fluidez inicial. A menção aos “desejos sexuais” intensifica essa mudança, com sons mais guturais e tensos, como em “desejos” e “intensos”, que transmitem uma sensação de conflito interno e urgência.

O clímax da sonoridade ocorre na descrição das ações do narrador no centro da cidade. A frase “eu ia até o centro da cidade disfarçado” tem um ritmo mais acelerado e caótico, com sons mais graves, como em “disfarçado” e “crack”. A repetição do som “c” em “crack” e “centro” cria uma sonoridade áspera, reforçando a atmosfera de degradação e desespero. A escolha de palavras coo “faminto” e “pedra de crack” também contribui para essa sonoridade áspera e angustiante, que contrasta fortemente com a suavidade inicial do discurso.

Podemos identificar pelo menos duas vozes principais em conflito: a voz do sacerdote devoto, que busca a espiritualidade e a pureza, e a voz do indivíduo dominado por desejos sexuais e impulsos sombrios.

A voz do “devoto” é representada pela descrição inicial do êxtase religioso, com referências às “roupas e ornamentos luxuosos” e ao “cheiro do incenso”. Essa voz pode refletir uma busca pelo sagrado, pela transcendência e pela conexão com o divino, mas permeada pela voz da luxúria (ornamentos luxuosos). A voz do desejo fica mais clara ao longo do discurso, especialmente na segunda metade. Ela expressa a luta interna do narrador com seus desejos sexuais e a impossibilidade de conciliá-los com a sua suposta vocação religiosa. A escolha de palavras como “faminto por sexo” e “pedra de crack” revela uma voz que está em conflito direto com a primeira, representando a queda, a tentação e a transgressão.

O diálogo entre essas duas vozes cria uma tensão que é central para a narrativa. A voz do sacerdote presumivelmente devoto tenta manter uma aparência de controle, enquanto a voz do indivíduo dominado por desejos revela a fragilidade e a hipocrisia dessa fachada. Essa tensão é ainda mais acentuada pela menção de que o narrador nunca procurou se relacionar com crianças da paróquia, mas sim com adolescentes no centro da cidade. Essa distinção pode ser vista como uma tentativa de justificar ou racionalizar suas ações, mas também expõe a complexidade moral e ética de sua situação.

Além disso, o discurso pode ser visto como um exemplo de carnavalização, um conceito Bakhtiniano que se refere à inversão de papéis e hierarquias sociais. Aqui, o padre, que deveria ser uma figura de autoridade moral e espiritual, se torna uma figura de transgressão e decadência. Essa inversão desafia as expectativas sociais e religiosas, expondo as contradições e falhas inerentes ao sistema.

Em suma, a análise da sonoridade e do dialogismo do discurso revela uma narrativa rica em contrastes e tensões. A sonoridade reflete a dualidade entre o sagrado e o profano, enquanto a análise dialógica destaca o conflito interno do narrador e a polifonia de vozes que compõem a sua identidade. O discurso, portanto, não é apenas uma confissão pessoal, mas também uma crítica implícita às instituições e normas sociais que moldam e, por vezes, distorcem a experiência humana. A figura do padre pedófilo, ao mesmo tempo em que é condenável, também serve como um espelho das contradições e falhas do sistema religioso e social em que está inserido.

Introdução

As Igrejas têm sido confrontadas com perenes acusações de ofensas sexuais contra menores de idade nas últimas décadas, abalando a confiança dos fiéis e gerando um debate intenso sobre responsabilidade, culpa e medidas necessárias para prevenir e combater o problema. Este texto busca analisar algumas das causas dessa crise, as suas consequências e as respostas das Igrejas em diferentes níveis.

A crise da pedofilia na Igreja Católica é um dos escândalos mais graves e impactantes enfrentados pela instituição nos últimos séculos. A crise ganhou maior visibilidade a partir dos anos 2000, especialmente nos Estados Unidos da América, onde uma série de casos veio à tona, revelando falhas na gestão desses crimes por parte das autoridades eclesiásticas (Freije, 2018). Mas… e antes dos anos 2.000?

Nas décadas passadas, anteriores aos anos 70, a imagem de um religioso desgarrado dos princípios religiosos e eroticamente provocante era um figurino anedótico: havia incidentes isolados em que se acreditava que alguns religiosos “visitavam mulheres”, e tal comportamento podia levar a escândalos locais. No entanto, estes eventos raramente atraíam a majestosa atenção pública. Em apenas alguns casos, em especial aqueles envolvendo menores de idade, houvera processos judiciais reais e alarmantes. Mesmo assim, estes casos recebiam pouca atenção da mídia, a menos que as circunstâncias fossem altamente incomuns (Jenkins, 2003).

Em 1977, por exemplo, a imprensa de Detroit fez muitas suposições de que um padre havia matado um menino de doze anos, mas isso foi por causa da especulação de que tal grave ocorrência poderia estar ligada a uma notória série de assassinatos de crianças não resolvidos no condado de Oakland. Este foi um raro caso em que a mídia apresentara histórias bastante distintas e pouco críveis. Esse caso do condado de Oakland foi uma exceção flagrante a um quadro geral de ordem e tranquilidade, que, em retrospecto, sabe-se ter sido enganoso.

Certamente, houve casos nas décadas de 1960 e 1970 em que o clero católico esteve sexualmente envolvido com adolescentes e/ou paroquianos adultos. No entanto, a mídia geralmente cooperava com a igreja para evitar escândalos. Os infratores clericais eram tratados em silêncio, geralmente sendo transferidos de suas paróquias sem publicidade óbvia, e eram obrigados a se submeter a períodos de reclusão e terapia que, obviamente, não eram longos nem tampouco árduos.

Sem mídia ou registros legais de qualquer magnitude, é impossível escrever uma história crível sobre o fenômeno do abuso sexual por parte do clero, católico ou não, o que torna difícil fornecer um todo para o recente aumento de relatos… Neste contexto, são possíveis duas visões a respeito dos desenvolvimentos contemporâneos de acusações contra religiosos. Uma visão sugere que os abusos contra menores sempre foram um fenômeno relativamente constante, talvez remontando a séculos, mas que apenas na década de 1980 um número significativo de casos veio à tona. Uma interpretação alternativa seria um aumento genuíno desse tipo de comportamento abusivo a partir da década de 1960, talvez devido a um relaxamento na disciplina sexual exigida dos religiosos e a uma crescente anomia causada pela mudança (ou mesmo falta) de expectativas/perspectivas dos clérigos.

Muitos dos incidentes mais escandalosos ocorreram no início ou meados da década de 1960, e os perpetradores eram padres ou religiosos treinados sob o sistema pré-conciliar tradicional. A má conduta sexual por padres é muito anterior à década de 60. Mas a escalada do problema não se tornaria aparente por muitos anos.

Dados Numéricos

De fato, a crise da pedofilia na Igreja Católica tem suas raízes em décadas de abusos cometidos por membros do clero, muitos dos quais foram encobertos ou mal administrados pelas autoridades eclesiásticas. Nos Estados Unidos, por exemplo, entre 1950 e 2002, mais de 4.392 sacerdotes foram acusados de abuso sexual de menores, representando cerca de 4% do clero ativo durante esse período. Esses casos envolveram aproximadamente 10.667 vítimas, a maioria delas meninos com idades entre 11 e 17 anos (John Jay College of Criminal Justice, 2004; 2011).

A revelação desses casos foi impulsionada por investigações jornalísticas, como as realizadas pelo Boston Globe, que expuseram a transferência de padres acusados de abuso para outras paróquias, em vez de enfrentarem consequências legais ou canônicas. Essa prática, conhecida como “transferência de padres problemáticos”, permitiu que muitos clérigos continuassem abusando de menores em novas comunidades (Freije, 2018).

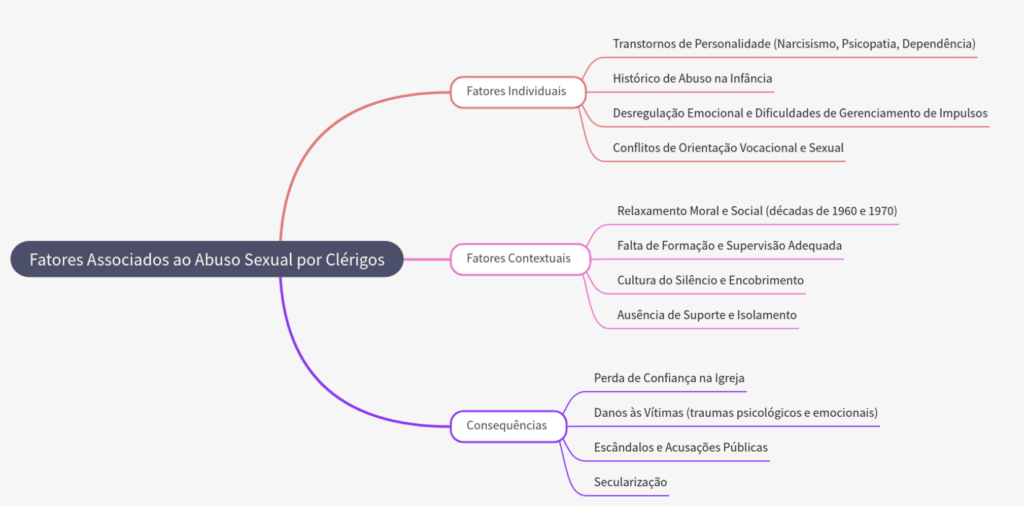

Causas da Crise

Diversos fatores contribuem para a complexidade da crise da pedofilia nas Igrejas. Alguns estudiosos apontam para um conjunto de fatores interligados, incluindo:

Relaxamento Moral e Social: As décadas de 1960 e 1970 testemunharam um relaxamento nos costumes sociais e uma mudança significativa nas atitudes em relação à sexualidade. Este contexto influenciou também a Igreja, levando a um declínio na ênfase da moralidade tradicional e na disciplina interna, o que poderia ter contribuído para a tolerância a comportamentos não convencionais.

Falta de Formação e Supervisão: Algumas pesquisas sugerem que a formação teológica e psicológica de alguns clérigos pode ter sido insuficiente para equipá-los com ferramentas para lidar com os desafios e as tentações que diuturnamente enfrentam. A ausência de uma supervisão adequada, aliada a isso, permitiu que comportamentos inadequados permanecessem sem intervenção.

Cultura do Silêncio e Encobrimento: Durante muitos anos, prevaleceu uma cultura do silêncio e do encobrimento dentro das Igrejas, em que casos de abuso eram frequentemente ignorados, minimizados ou encobertos pelas autoridades eclesiásticas para proteger a imagem da instituição.

Perfil dos Agressores

A compreensão do perfil dos agressores religiosos é crucial para a prevenção e o combate ao abuso sexual de menores nas Igrejas. Estudos demonstram que não existe um perfil único, mas sim um conjunto de características e fatores de risco que se interligam de forma complexa. Embora existam exceções, algumas características são observadas com maior frequência:

Conflitos de orientação vocacional e sexual: Um número significativo de padres acusados de abuso sexual de menores apresenta dificuldades com a sintonia entre a própria orientação sexual e vocacional. Estudos demonstram que um número significativo de padres acusados de abuso sexual de menores são ou eram homens com conflitos de orientação e/ou de identidade sexual que tentavam fugir dos seus impulsos e desejos sexo-eróticos e esconder-se por detrás da batina, o que reforça a importância de uma cuidadosa avaliação psicológica dos candidatos ao sacerdócio.

Transtornos de Personalidade: Muitos agressores apresentam transtornos de personalidade, como narcisismo, psicopatia, e transtorno de personalidade dependente. Essas condições podem levar a comportamentos manipulativos, falta de empatia e dificuldade em estabelecer relacionamentos saudáveis. Prejuízos na autorregulação, por vezes ligada a esses transtornos, dificulta que o agressor perceba a gravidade dos seus atos e procure ajuda.

Histórico de Abuso na própria Infância: Em um número considerável de casos (variando de 20 a 25%), os agressores relataram terem sido vítimas de abuso sexual ou de outros tipos de abuso na infância. Este histórico é um fator de risco significativo, pois as experiências traumáticas vivenciadas podem afetar a formação da personalidade e levar a comportamentos de abuso no futuro. A vitimologia do abuso demonstra que muitos agressores reproduzem os padrões de abuso que vivenciaram na infância, tornando a problemática cíclica e intergeracional.

Ausência de Suporte e Isolamento: Alguns agressores podem ter se sentido isolados, sem suporte social ou comunitário, tanto dentro como fora do contexto eclesiástico. Esse isolamento pode agravar as vulnerabilidades pessoais e levar a um comportamento de risco.

Desregulação Emocional: Há indícios de que muitos agressores experimentam desregulação emocional, com dificuldade em gerenciar seus impulsos e emoções, muito em termos de resposta e reatividade afetiva. Essa desregulação, muitas vezes combinada com transtornos de personalidade, pode aumentar o risco de comportamentos de abuso.

Consequências da Crise

As consequências da crise de pedofilia na Igreja são multifacetadas:

Perda de Confiança: A revelação de numerosos casos de abuso sexual minou drasticamente a confiança dos fiéis na Igreja e em suas lideranças. A credibilidade da instituição foi seriamente afetada, especialmente entre os mais jovens.

Danos às Vítimas: As vítimas de abuso sexual sofrem traumas psicológicos e emocionais profundos e duradouros, que muitas vezes as afetam ao longo da vida. As consequências incluem depressão, ansiedade, problemas de relacionamento, abuso de substâncias e outros transtornos mentais.

Escândalos e Acusações: A crise gerou uma série de escândalos e acusações públicas, expondo as falhas na resposta das Igrejas e levando a debates acalorados sobre responsabilidade e justiça.

Secularização: Diminuição da autoridade moral da Igreja e redução do número de fiéis que participam regularmente dos ritos religiosos.

A Secularização: Uma Séria Consequência

Em países como a Bélgica, por exemplo, o número de pessoas que frequentavam a Igreja regularmente caiu em mais de 50% na década de 1970 (Verschraegen & Abts, 2022). Além disso, houve uma queda significativa no número de batismos, casamentos e funerais religiosos, indicando um distanciamento crescente da sociedade em relação à Igreja.

Esse processo de secularização foi exacerbado pelos escândalos de abuso sexual que vieram à tona, especialmente a partir de 2010, quando o bispo de Bruges, Roger Vangheluwe, foi forçado a renunciar após ser revelado que ele havia cometido abusos sexuais contra crianças por anos. Esse caso, seguido por centenas de outras denúncias, levou à criação de uma comissão de investigação liderada pelo psiquiatra Peter Adriaennsens, que expôs falhas graves no tratamento de casos de abuso sexual pela hierarquia da Igreja (Abts & Meuleman, 2022).

A confiança institucional é um conceito fundamental para entender o impacto desses escândalos. Segundo Luhmann (1979), a confiança é um ato voluntário que envolve a vulnerabilidade de um indivíduo em relação às ações de outros, baseando-se na crença na competência, sinceridade e boas intenções das instituições e dos seus representantes. No caso da Igreja Católica, a confiança depende de três fatores principais:

A percepção de que a Igreja cumpre sua função social e religiosa de forma significativa

O comportamento moral e competente dos clérigos

A eficácia dos mecanismos internos de controle e supervisão (Abts & Meuleman, 2022).

Os escândalos de abuso sexual corroeram esses três pilares da confiança. Em primeiro lugar, a Igreja foi percebida como falhando em sua função moral e religiosa, especialmente ao não oferecer respostas adequadas às questões éticas e existenciais dos fiéis. Em segundo lugar, os casos de abuso sexual contradisseram diretamente a expectativa de que os clérigos agiriam de forma moral e protegeriam os vulneráveis. Por fim, a hierarquia da Igreja foi criticada por sua falta de transparência e decisão ao lidar com os casos de abuso, falhando como “guardiã da confiança” (Abts & Meuleman, 2022).

A perda de confiança na Igreja foi especialmente acentuada entre os fiéis mais religiosamente envolvidos, como os frequentadores regulares da igreja. Esses indivíduos, que anteriormente depositavam grande confiança na instituição, foram profundamente abalados pelos escândalos, que expuseram não apenas os abusos, mas também a falta de ação decisiva por parte da hierarquia eclesiástica. Por outro lado, aqueles que já desconfiavam da Igreja viram suas suspeitas confirmadas, mas não experimentaram uma queda tão drástica na confiança, pois já estavam distantes da instituição.

As Respostas das Igrejas

A resposta inicial da Igreja foi frequentemente marcada por negligência, falta de transparência e uma preocupação excessiva em proteger a imagem da instituição em detrimento das vítimas. No entanto, a partir dos anos 2000, a Igreja começou a adotar medidas mais rigorosas para lidar com o problema. Em 2002, a Conferência dos Bispos dos Estados Unidos (USCCB) aprovou a Charter for the Protection of Children and Young People e as Essential Norms, que estabeleceram diretrizes para a prevenção de abusos, a investigação de denúncias e a proteção das vítimas (USCCB, 2002).

No âmbito universal, alguns Papas desempenharam papéis fundamentais na reformulação das normas canônicas para enfrentar o problema. Em 2001, o motu proprioSacramentorum Sanctitatis Tutela (SST) foi promulgado, reservando à Congregação para a Doutrina da Fé (CDF) a competência para lidar com os casos mais graves de abuso sexual de menores por parte de clérigos. Esse documento foi revisado em 2010, ampliando as medidas de prevenção e punição, incluindo a possibilidade de derrogação do prazo de prescrição para crimes de abuso (Freije, 2018).

Algumas Igrejas têm implementado diferentes medidas para enfrentar a crise:

Reconhecimento e Pedidos de Perdão: Muitas Igrejas reconheceram publicamente a gravidade do problema e pediram perdão às vítimas e seus familiares pelos atos cometidos.

Mudanças nas Políticas e Procedimentos: Foram implementadas novas políticas e procedimentos mais rígidos para a seleção, formação e supervisão de clérigos, incluindo avaliações psicológicas e maior transparência nos processos.

Medidas para Proteger as Crianças: Muitas Igrejas introduziram medidas para proteger as crianças, como formação em segurança, treinamento de funcionários e a implementação de protocolos para reportar e lidar com casos de abuso.

Apoio às Vítimas: Foram criados programas de apoio às vítimas e seus familiares, incluindo aconselhamento psicológico e tratamento médico.

Processos Judiciais: Muitas Igrejas têm cooperado com as autoridades judiciais em vários países, respondendo a processos judiciais e colaborando na busca da justiça para as vítimas.

Críticas às Respostas das Igrejas

A crise da pedofilia teve um impacto devastador, tanto em termos de reputação quanto de confiança dos fiéis. Muitas vítimas relataram que o abuso não apenas causou traumas psicológicos profundos, mas também afetou sua fé e a relação com a Igreja para sempre. Além disso, a percepção de que a hierarquia eclesiástica priorizou a proteção dos padres acusados em detrimento das vítimas gerou uma onda de indignação e revolta (Freije, 2018).

Críticos apontam que as respostas da Igreja, embora tenham melhorado ao longo dos anos, ainda são insuficientes. A falta de transparência em alguns casos, a resistência de algumas dioceses em adotar medidas preventivas e a lentidão nos processos canônicos são questões que continuam a ser debatidas. Além disso, a questão da prescrição dos crimes de abuso, que muitas vezes impede que casos antigos sejam julgados, é um ponto de controvérsia (John Jay College of Criminal Justice, 2011).

A complexidade legal manifesta-se na necessidade de harmonizar as leis penais com o direito canônico, o qual possui seus próprios processos de julgamento e punição. A investigação sobre a cobertura de casos de pedofilia por parte de autoridades eclesiásticas é uma preocupação recorrente, sendo crucial a transparência e a efetividade das ações tomadas para investigar e punir os responsáveis.

O direito canônico da Igreja Católica possui seus próprios mecanismos para lidar com casos de abuso sexual por parte de clérigos. No entanto, deve-se levar em conta a existência do malfadado clericalismo, ou seja, uma concentração de poder e influência na mão do dito “alto clero”, que pode dificultar a imparcialidade e a efetividade da justiça interna. A participação dos leigos nos processos de investigação e julgamento tem sido questionada atualmente, sugerindo a necessidade de uma maior transparência e da inclusão de perspectivas externas para garantir a imparcialidade e a justiça. A criação de comissões e fundações para auxiliar vítimas é reconhecida como uma iniciativa positiva, mas a eficácia dessas ações ainda precisa ser avaliada em detalhe (Kmieciak & Wijas, 2021).

A falta de transparência, a concentração de poder no clero e a necessidade de harmonizar o direito canônico com o direito secular são desafios importantes que precisam ser enfrentados para garantir a justiça para as vítimas e restaurar a confiança na Igreja. O aperfeiçoamento dos mecanismos de prevenção, investigação e punição, envolvendo não só a Igreja, mas também o Estado, a sociedade civil e a comunidade internacional deve ser continuado.

Palavras Finais

Os escândalos de abuso sexual na Igreja Católica tiveram um impacto profundo e duradouro na confiança institucional. A combinação da secularização e das falhas morais na hierarquia eclesiástica levou a uma crise de confiança que pode ser difícil de reverter. A pergunta que permanece é se a Igreja será capaz de restaurar a confiança perdida ou se essa queda será irreversível. Para isso, serão necessários não apenas uma mudança nas estruturas internas de controle e supervisão, mas também um esforço sincero de transparência e responsabilidade por parte da liderança da Igreja.

Em suma, os escândalos de abuso sexual não apenas expuseram falhas graves na estrutura da Igreja Católica, mas também aceleraram o processo de revolta e desconfiança. A perda da confiança é um fenômeno complexo, influenciado tanto por fatores estruturais quanto por eventos conjunturais. A capacidade da Igreja em lidar com essas questões determinará seu futuro como uma instituição relevante na vida moral e espiritual das sociedades ocidentais.

Referências Abts, K., & Meuleman, B. (2022). The impact of the child abuse scandals on trust in the Church: Empirical evidence from Belgium. Open Press TiU. https://openpresstiu.pubpub.org/pub/the-impact-of Freije, R. F. (2018). Respuesta eclesial y canónica a los abusos sexuales de menores bajo el impulso de J. Ratzinger, Prefecto y Papa. Universidad Pontificia Comillas. Jenkins, P. (2003). The new anti-catholicism: The last acceptable prejudice. New York: Oxford University Press. John Jay College of Criminal Justice. (2004). The nature and scope of sexual abuse of minors by Catholic priests and deacons in the United States. United States Conference of Catholic Bishops. John Jay College of Criminal Justice. (2011). The causes and context of sexual abuse of minors by Catholic priests in the United States, 1950-2010. United States Conference of Catholic Bishops. Kmieciak, B., & Wijas, M. (2021). The problem of pedophilia in the Catholic church from the perspective of selected social and legal contexts. Journal of Research in Humanities and Social Science, 9(9), 49-55. Luhmann, N. (1979). Trust and power. John Wiley & Sons. United States Conference of Catholic Bishops. (2002). Charter for the Protection of Children and Young People. USCCB. Verschraegen, G., & Abts, K. (2022). Catholicisme et identités régionales en Belgique. In Y. Tranvouez (Ed.), La décomposition des chrétientés occidentales, 1950-2010 (pp. 223-238). CRBC-UBO.

Atendimento – Consultório

Telefone: 0 XX 11 3120-6896

E-mail: dbaltieri@uol.com.br

Endereço: Avenida Angélica, 2100. Conjunto 13

Condomínio Edifício da Sabedoria

CEP: 01228-200, Consolação – São Paulo

Médico psiquiatra. Professor Livre-Docente pelo Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Foi Professor de Psiquiatria da Faculdade de Medicina do ABC durante 26 anos. Coordenador do Programa de Residência Médica em Psiquiatria da FMABC por 20 anos, Pesquisador do Grupo Interdisciplinar de Estudos de Álcool e Drogas do Instituto de Psiquiatria da FMUSP (GREA-IPQ-HCFMUSP) durante 18 anos e Coordenador do Ambulatório de Transtornos da Sexualidade da Faculdade de Medicina do ABC (ABSex) durante 22 anos. Tem correntemente experiência em Psiquiatria Geral, com ênfase nas áreas de Dependências Químicas e Transtornos da Sexualidade, atuando principalmente nos seguintes temas: Tratamento Farmacológico das Dependências Químicas, Alcoolismo, Clínica Forense e Transtornos da Sexualidade.